Organiser son Système d’Information Client : penser l’architecture avant les outils

Quand vous voulez faire évoluer votre Relation Clients, le réflexe est souvent de chercher « le bon » outil : Customer Engagement Platform, Customer Data Platform (classique ou composable), nouveau CRM…C’est compréhensible. Mais c’est prendre le sujet à l’envers.

Le Système d’information client (SI Client) est l’infrastructure de votre Relation Clients. Il regroupe les briques technologiques, les flux de données et les règles d’usage qui permettent de collecter, préparer, unifier, segmenter et activer les Données Clients au service du marketing, du CRM et du service client. Sans architecture claire, les outils (même excellents) délivrent peu.

La première étape n’est donc pas de choisir une plateforme, mais de prendre du recul et de (re)concevoir une architecture cible : une évolution pragmatique de l’existant, alignée sur vos objectifs, vos cas d’usage et vos contraintes (humaines, techniques, budgétaires, calendrier). C’est l’étape que l’on oublie le plus souvent alors que c’est une condition de succès de n’importe quel Projet CRM ou presque.

La démarche suit ainsi toujours le même enchaînement :

Objectifs > Besoins > Cas d’usage > SI Client cible > Choix des outils

Dans cet article, nous déroulons pas à pas cette méthode. Nous expliquons :

- Comment raisonner en fonctions (collecter, nettoyer, unifier, modéliser, segmenter, scorer, enrichir, mettre à disposition, orchestrer) avant de raisonner en outils.

- Comment partir de l’existant avec pragmatisme et comment intégrer, sans dogme, les nouvelles briques MarTech (CEP, CDP composables, etc.).

Cabinet de conseil en Données Clients & MarTech, CustUp accompagne les organisations dans la mise en place et le déploiement d’un SI Client au service des besoins métiers et des objectifs business.

Le Système d’Information Client organise les fonctions de la chaîne de traitement des Données Clients

Le Système d’Information Client est l’infrastructure technologie et data de l’activité CRM (au sens large). C’est l’ensemble des briques technologiques, des flux de données et des processus organisationnels qui permettent à une entreprise de collecter, traiter, organiser et exploiter les informations sur ses clients.

C’est une architecture vivante, qui réunit des outils parfois très différents (CRM, CDP, Data Warehouse, plateformes marketing, outils de BI) mais qui doivent fonctionner ensemble. Le SI Client est plus que la somme des éléments qui le composent.

Un système d'information client est un ensemble de fonctions, avant d'être un assemblage d'outils

Vu de loin, un système d’information client peut ressembler à un empilement de technologies. Dans la réalité, un système d’information client n’a de valeur que s’il est pensé comme une chaîne de valeur cohérente.

Chaque fonction doit être couverte : capter la donnée, la nettoyer, l’unifier, la rendre exploitable, puis l’activer dans les canaux métiers. Si l’une de ces fonctions manque ou est mal réalisée, c’est toute la chaîne qui s’affaiblit.

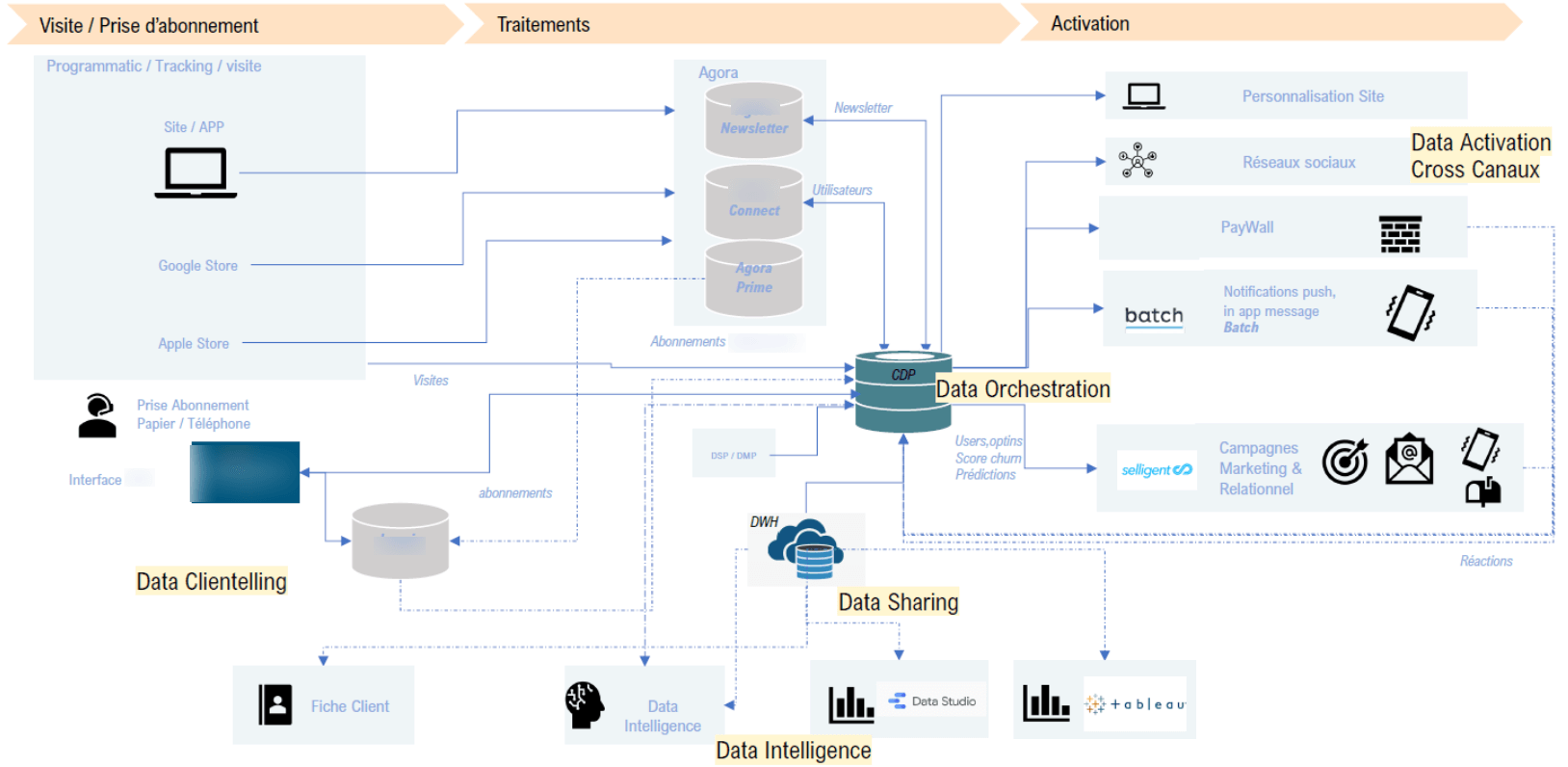

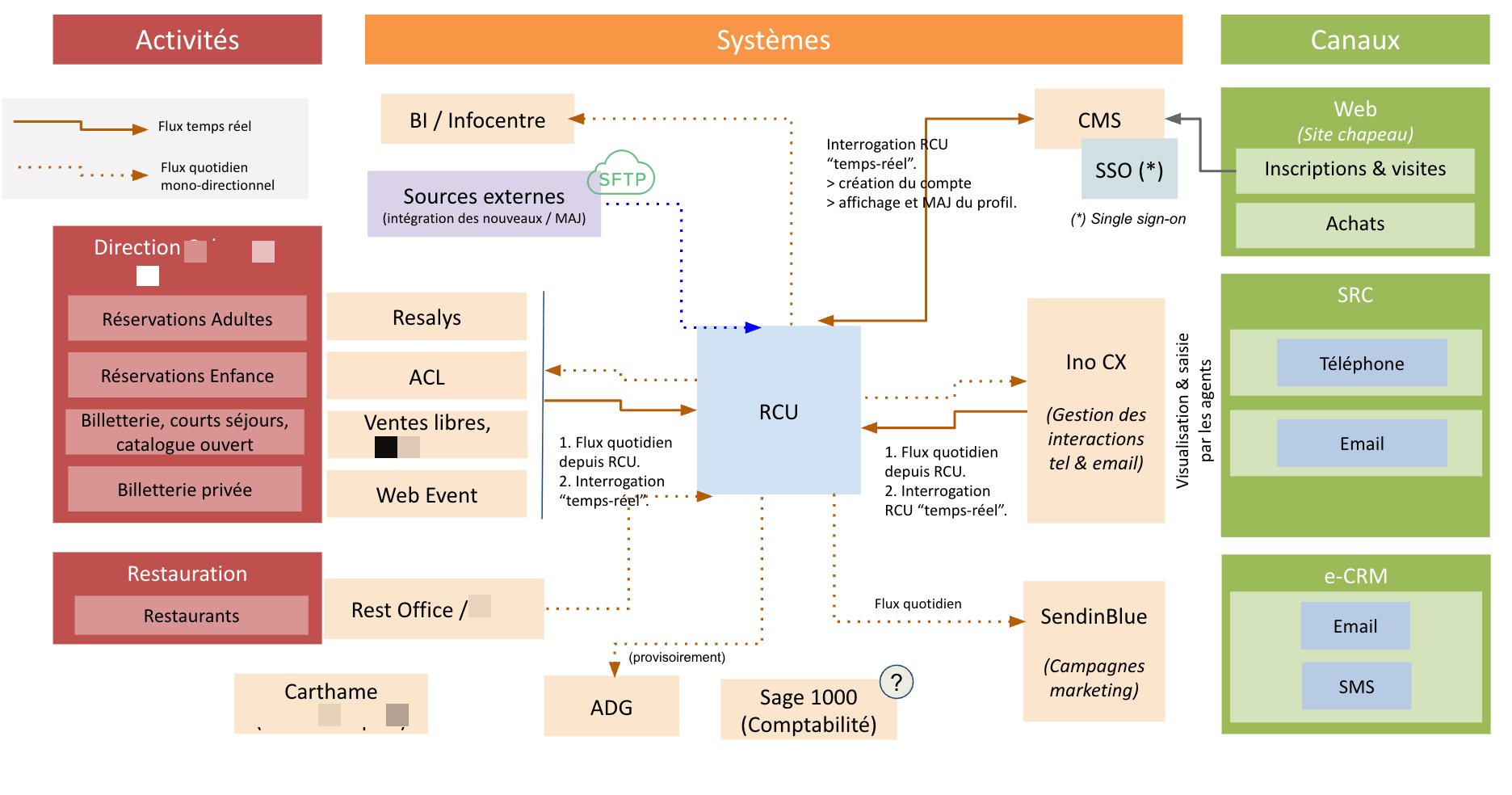

Exemple de cartographie d’un SI Client. Extrait d’un livrable CustUp.

Sans filer trop loin la métaphore, on peut comparer ce système à un organisme : chaque brique joue un rôle, comme un organe qui remplit une fonction précise. Plusieurs organes peuvent assumer des rôles similaires, mais pas avec le même périmètre.

Par exemple, l’unification des données peut être gérée dans un Data Warehouse, dans une CDP classique ou dans une CDP composable. La segmentation peut être assurée dans une Customer Engagement Platform ou dans un CRM. Ce n’est donc pas l’outil en lui-même qui compte, mais la fonction qu’il est capable de jouer dans l’ensemble.

C’est pour cela qu’il est essentiel de raisonner d’abord en termes de fonctions plutôt qu’en termes d’outils.

La question n’est pas “dois-je déployer une CEP ou une CDP ?”, mais “de quelles fonctions ai-je besoin et quelle brique de mon système sera la mieux placée pour les assurer ?”. C’est cette approche fonctionnelle qui permet de construire un système d’information client robuste, évolutif et aligné sur vos objectifs métier.

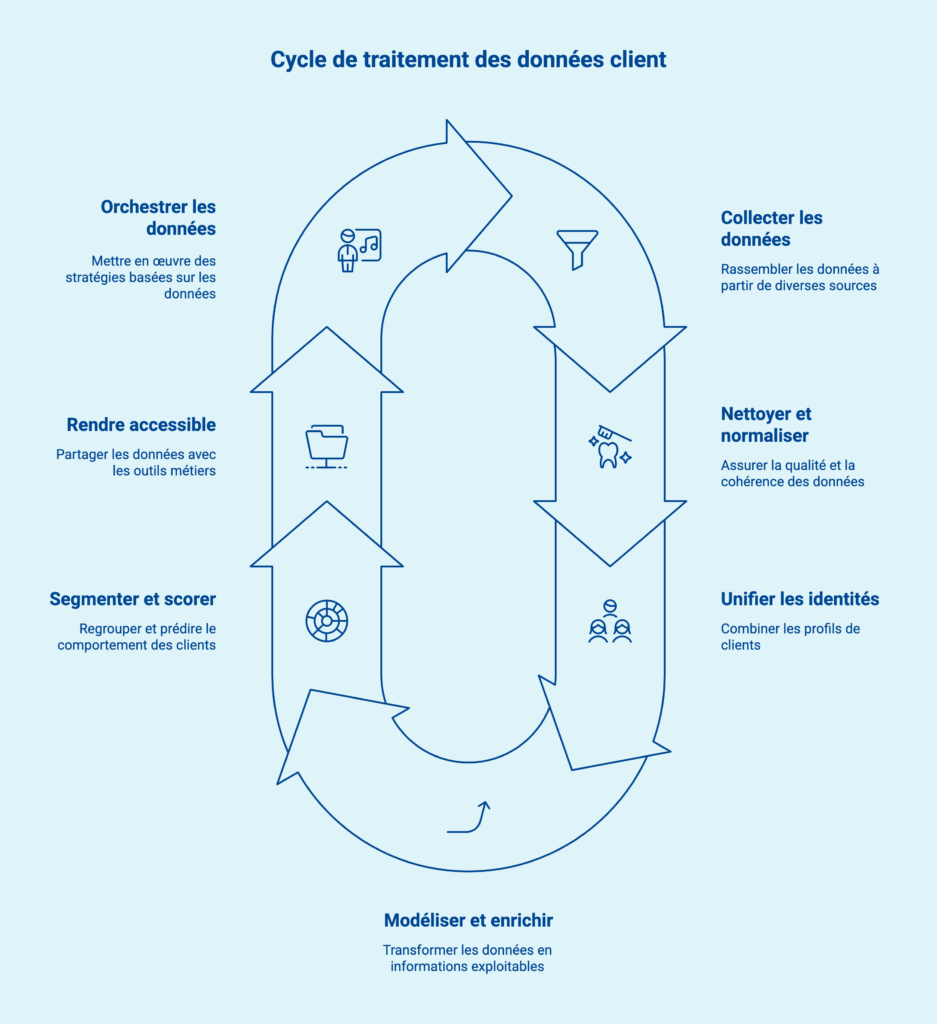

Les principales étapes de traitement de la donnée

Il faut donc partir des besoins et des étapes de traitement de la donnée.

Voici les principales étapes de traitement de la donnée qui doivent être couvertes dans un SI client :

- Collecter la donnée. Tout commence ici : il faut que la donnée entre dans le système d’information client. La collecte se fait à tous les points de contact : site web, application mobile, call center, magasin, réseaux sociaux…Un exemple concret : un client qui abandonne un panier sur votre site e-commerce. Si cette information n’est pas captée à la source, vous perdez toute possibilité de la réactiver. C’est le B-A-BA.

- Nettoyer et normaliser. Les données brutes sont rarement propres. Elles comportent des erreurs, des doublons, des formats différents d’un outil à l’autre. Le nettoyage et la normalisation consistent à fiabiliser cette matière première. Cela consiste, par exemple, à harmoniser les formats de numéros de téléphone internationaux ou à supprimer des doublons pour éviter d’envoyer trois fois la même campagne au même client.

- Unifier : Un même client peut apparaître sous plusieurs identités : un email pour le site e-commerce, un numéro de téléphone pour le service client, une carte de fidélité en magasin. L’unification permet de rassembler toutes ces informations sous une seule fiche client. Sans elle, impossible d’avoir une vision complète de vos clients. L’un des grands enjeux, ici, est de réussir à concilier les données online et les données offline (en Retail, notamment, c’est clé).

- Modéliser et enrichir . Une donnée brute est souvent peu exploitable telle quelle. Modéliser, c’est transformer la donnée en variables utiles : fréquence d’achat, panier moyen, type de produit préféré. Enrichir, c’est compléter votre vision client avec des informations externes ou calculées (les fameux « champs calculés » de votre base de données). Par exemple, croiser les historiques d’achat avec des données géographiques pour identifier les zones où une campagne locale sera la plus efficace.

- Segmenter et scorer. C’est ici que l’on passe de la donnée descriptive à la donnée actionnable. La segmentation permet de regrouper des clients selon des critères partagés (dynamiques ou statiques). Le scoring ajoute une dimension prédictive : probabilité d’achat, risque de churn, appétence pour un produit.

- Mettre à disposition. Une donnée bien préparée mais enfermée dans un silo ne sert à rien. Elle doit être rendue accessible à vos outils métiers : CRM, service client, outils marketing, BI…C’est ce qui permet aux équipes d’agir avec une information fiable.

- Orchestrer. Dernière étape, celle qui donne tout son sens à l’ensemble : transformer les données en actions concrètes, en orchestrant campagnes et parcours sur plusieurs canaux. L’orchestration consiste à déclencher le bon message, au bon moment, sur le bon canal, en tenant compte des interactions passées.

Un point important : plusieurs briques technologiques peuvent remplir une même fonction. Typiquement, l’unification peut se faire dans un data warehouse, dans une CDP classique ou composable. La segmentation peut être gérée dans une CDP, mais aussi dans une CEP ou un CRM. Certaines plateformes cumulent plusieurs fonctions, d’autres se concentrent sur une seule.

C’est pourquoi la bonne approche consiste à raisonner fonction par fonction : de quoi avez-vous besoin, et quel(s) outil(s), dans votre architecture, sera chargé de l’assurer ? Une fois cette cartographie de fonctions posée, le choix des outils devient une conséquence, pas un point de départ.

État des lieux et pragmatisme : on part toujours de l’existant

Quand vous cherchez à améliorer votre système d’information client, la tentation est grande de tout remettre à plat : repartir de zéro, concevoir une architecture “idéale”, effacer les contraintes héritées du passé. En théorie, cela peut sembler séduisant. En pratique, c’est presque toujours une fausse bonne idée.

Un SI client est le produit de plusieurs années de décisions : choix d’outils, intégrations successives, bricolages techniques, habitudes organisationnelles. Tout jeter d’un coup a un coût énorme – financier, bien sûr, mais aussi humain (formation et adoption), organisationnel (refonte des workflows) et technique (migration, interconnexions). Sauf cas extrême, la révolution n’est pas la solution. La voie réaliste, c’est l’évolution.

1 - Commencer par une cartographie détaillée de l’existant

La première étape est celle du diagnostic. Avant d’imaginer la cible, il faut comprendre ce que vous avez déjà, comment cela fonctionne et où ça bloque.

Cela passe par une cartographie précise :

- Quels outils sont utilisés pour collecter, stocker, unifier, segmenter ?

- Quels sont les dessins d’enregistrement des données ?

- Comment circulent les flux de données, et avec quelle fréquence ?

- Où se situent les redondances, les points de friction ou les pertes d’information ?

- Quelles équipes utilisent quelles briques, avec quel niveau de satisfaction ?

Cette photographie met en lumière les forces (les briques qui tiennent la route et qu’il serait coûteux de remplacer) et les faiblesses (les outils obsolètes, les doublons, les manques criants).

2 - Accepter les contraintes et les compromis

À partir de cette cartographie, vous pouvez projeter une organisation cible. Mais cette cible ne sera jamais une rupture totale : elle est toujours une évolution de l’existant.

Dans certains cas, il faudra remplacer une brique clairement inadaptée. Dans d’autres, conserver un outil efficace mais l’articuler différemment suffira. Parfois encore, il faudra accepter un compromis temporaire, en gardant une solution imparfaite pour des raisons de budget, de ressources humaines ou de calendrier.

Un projet SI client est rarement un “grand soir technologique”. C’est une trajectoire, faite de priorisations et d’arbitrages.

3 - Construire entre idéal et réalisme

Le rôle de l’architecture cible est de montrer le cap : comment passer d’un système fragmenté à une organisation plus cohérente et efficace. Mais l’objectif n’est pas d’atteindre une perfection théorique.

Un SI client doit avant tout être exploitable par vos équipes, soutenable pour vos budgets et aligné sur vos objectifs business.

C’est dans cette tension entre l’idéal que l’on vise et le pragmatisme nécessaire que se construit un système d’information client durable.

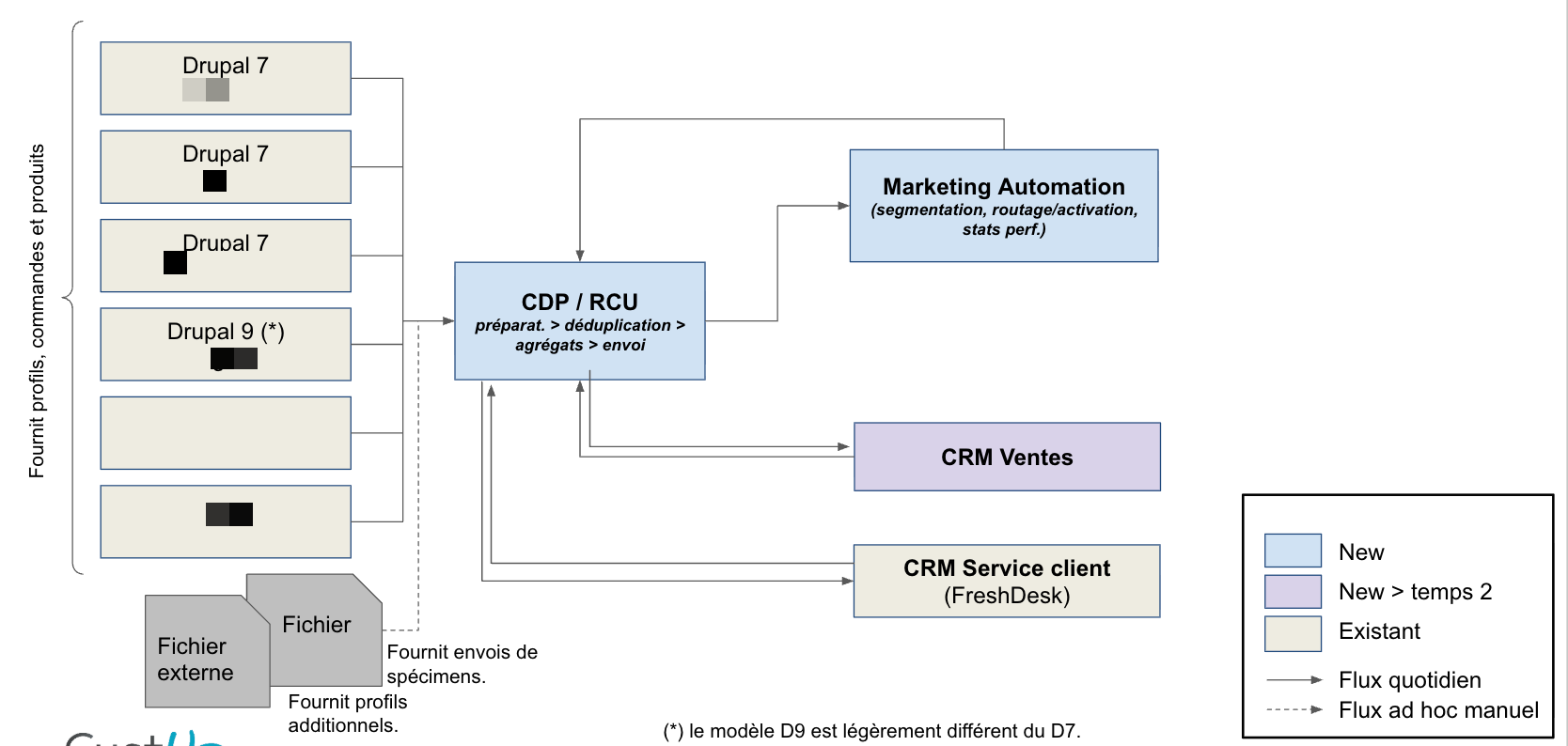

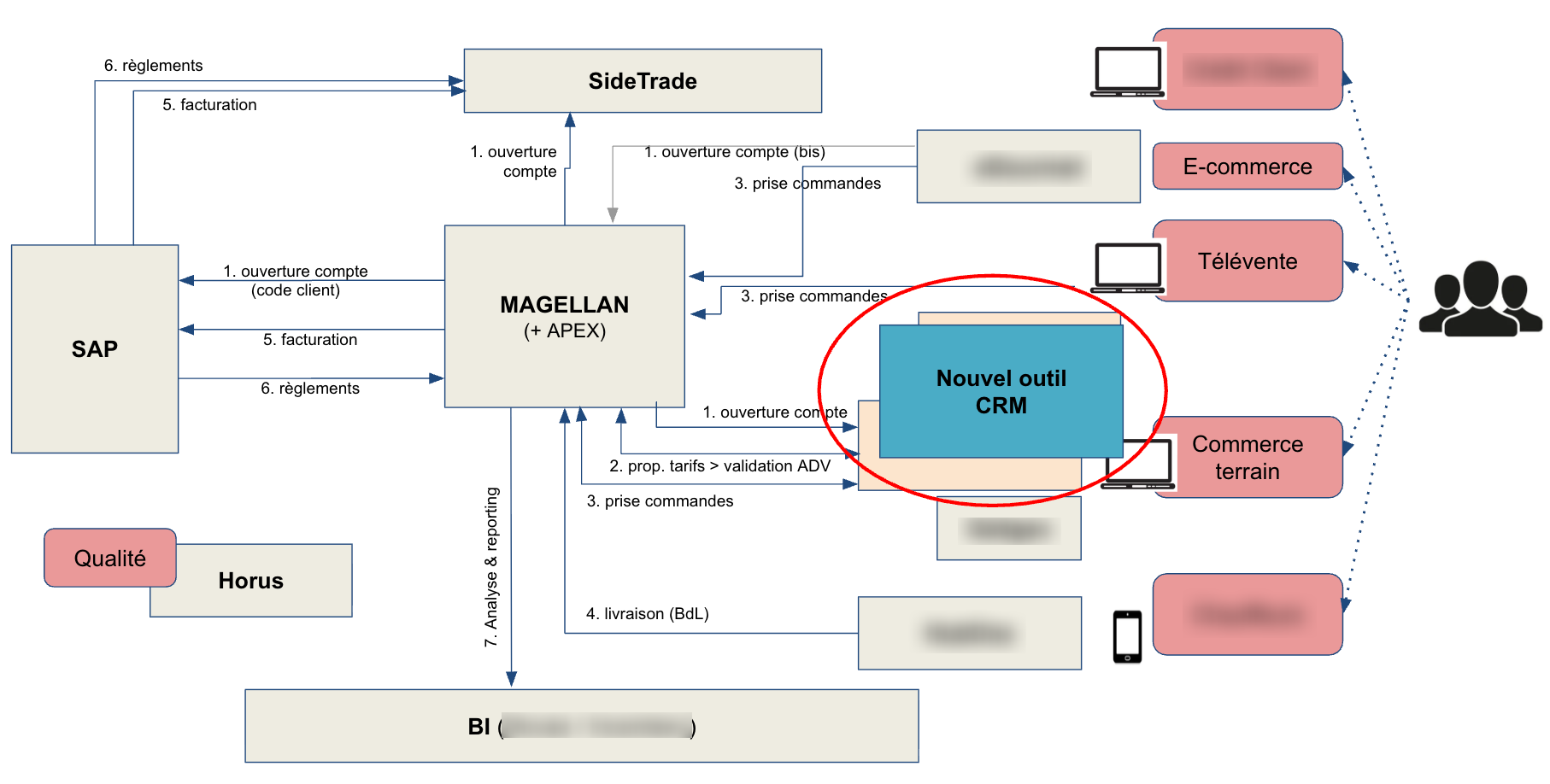

Exemple de cartographie d’un SI Client. Extrait d’un livrable CustUp.

Concevoir l’architecture cible de votre SI Client

Une fois vos objectifs clarifiés et l’état des lieux réalisé, vient l’étape centrale : concevoir l’architecture cible de votre système d’information client.

Cette étape consiste à traduire vos besoins métiers en cas d’usage concrets, puis à déduire des fonctionnalités cibles qui devront être couvertes par votre système d’information client. C’est cette démarche, du besoin jusqu’à la fonction, qui permet de garder une architecture ancrée dans le métier plutôt que dictée par les outils.

L’architecture cible n’est donc pas une théorie abstraite, mais un plan opérationnel qui part de vos priorités business et de vos contraintes. Elle devient la boussole qui guide les choix technologiques, en montrant :

- Quels cas d’usage doivent être rendus possibles.

- Quelles fonctions doivent être assurées pour y parvenir.

- Comment répartir ces fonctions entre les différentes briques du SI client.

Concrètement, cela revient à répondre à 3 grandes questions :

- Quels besoins et cas d’usage doivent être adressés en priorité, et quelles fonctions / fonctionnalités en découlent ?

- Quelles briques de votre SI client prendront en charge ces fonctions, et avec quelle articulation ?

- Quelle gouvernance mettre en place pour garantir que l’ensemble fonctionne dans la durée ?

1 - Relier besoins, cas d’usage et fonctionnalités

Tout commence par les besoins métiers : augmenter la récurrence d’achat, réduire le churn, améliorer la conversion des leads, outiller les conseillers pour mieux personnaliser leurs interactions…

Ces besoins définissent le pourquoi.

Ils doivent ensuite être traduits en cas d’usage, c’est-à-dire en scénarios concrets qui décrivent ce que vous voulez rendre possible, pour qui, quand et sur quels canaux.

Par exemple :

- Relancer automatiquement les paniers abandonnés en moins de 30 minutes, avec un contenu adapté aux produits concernés.

- Identifier et réactiver les clients inactifs depuis plus de 90 jours via un parcours multicanal.

- Permettre à un conseiller service client d’accéder en un clic à l’historique d’achat et de navigation d’un client.

Ces cas d’usage expriment le quoi sans entrer encore dans le comment.

C’est seulement dans un troisième temps que l’on identifie les fonctionnalités cibles nécessaires pour rendre ces cas d’usage possibles. Une relance panier exige par exemple la collecte de l’événement en temps réel, un moteur d’automatisation et une intégration avec la plateforme e-commerce. La réactivation de clients inactifs suppose une segmentation dynamique, du scoring et des capacités d’orchestration multicanale.

Cette progression besoins > cas d’usage > fonctionnalités permet d’éviter deux écueils fréquents : partir trop tôt sur une logique technique déconnectée du métier ou se laisser séduire par des fonctions vitrines qui ne correspondent pas aux priorités réelles.

Elle crée une boussole claire : les fonctionnalités à couvrir ne sont pas choisies “parce qu’elles existent”, mais parce qu’elles répondent directement aux scénarios les plus importants pour votre entreprise.

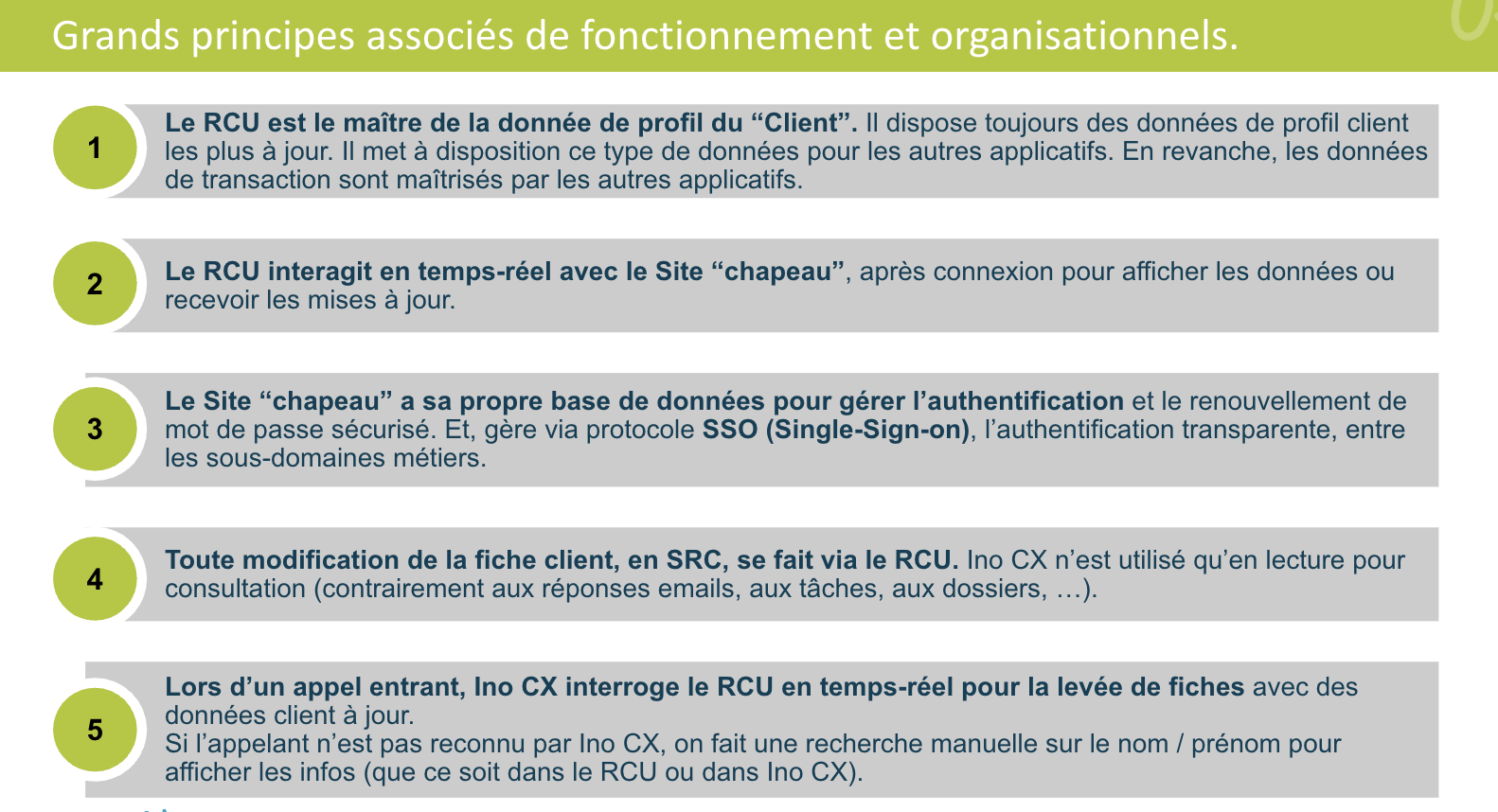

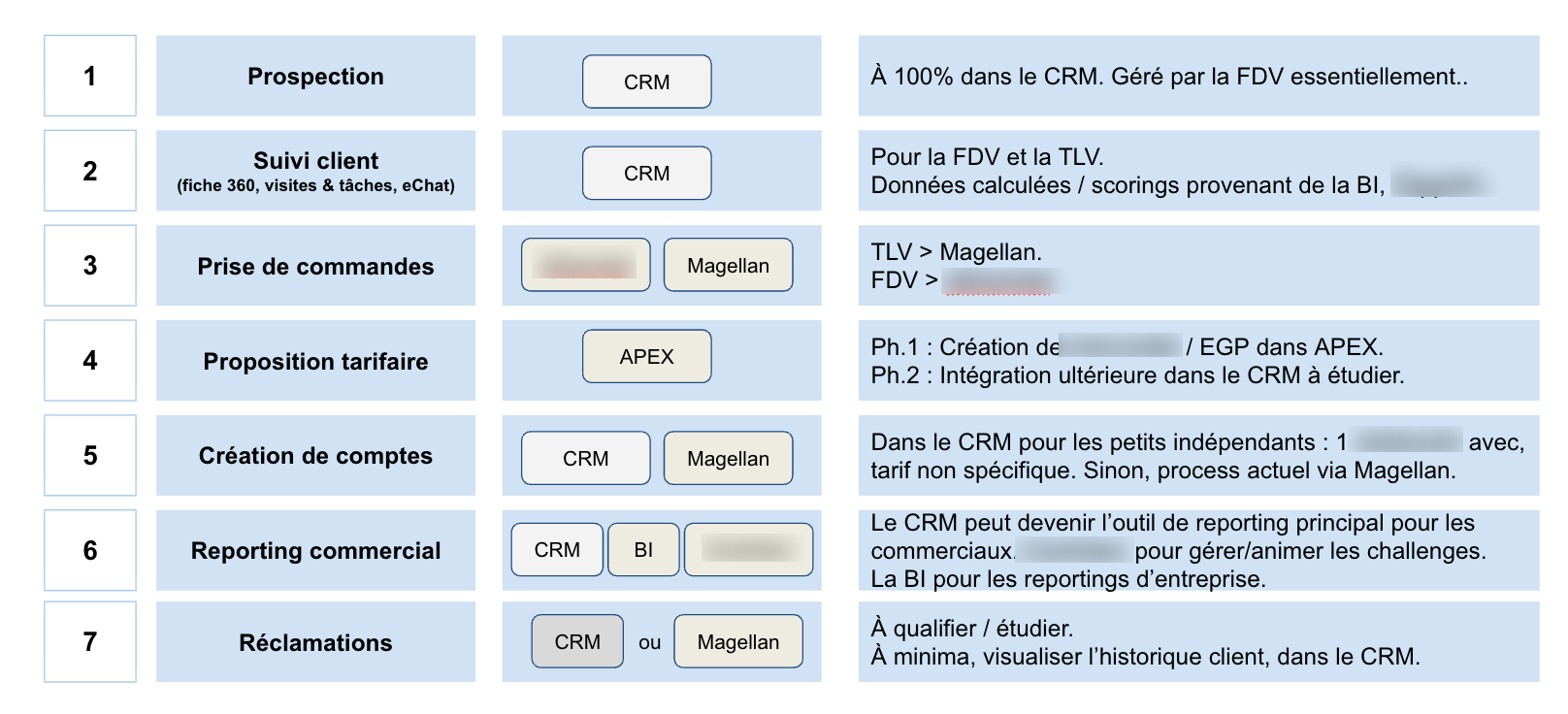

Définition des grands principes du SI Client cible. Extrait d’un livrable CustUp.

A lire sur CustUp

Ces contenus pourraient également vous intéresser :

2 - Attribuer les fonctions aux briques technologiques

Une fois les fonctionnalités cibles définies, la question suivante est simple : qui fait quoi dans votre système d’information client ? Autrement dit, quelles briques technologiques seront responsables de quelles fonctions ?

Rappelons la logique : plusieurs « organes » peuvent remplir un même rôle, mais pas avec la même logique ni le même périmètre.

L’unification des données peut ainsi être assurée dans un Data Warehouse (via des règles techniques de consolidation), dans une CDP classique (avec des mécanismes orientés métier comme le matching par identifiants) ou dans une CDP composable qui s’appuie directement sur le socle data existant.

Le rôle de l’architecture cible est précisément d’arbitrer ces choix. Chaque fonction identifiée doit trouver sa place dans une brique, en tenant compte :

- De l’existant : inutile de remplacer une brique qui couvre déjà bien son rôle.

- Des compétences internes : une fonction peut être techniquement possible dans un outil, mais inutilisable si vos équipes ne savent pas l’exploiter.

- Des coûts : certaines fonctions peuvent être assurées par plusieurs briques, mais à des coûts très différents.

- De l’évolutivité : le choix d’aujourd’hui doit rester compatible avec vos besoins de demain.

Attribuer les rôles aux briques n’est donc pas un exercice purement technique, mais un travail d’équilibre. C’est cette répartition claire qui permettra ensuite d’évaluer objectivement les éditeurs et d’éviter les doublons coûteux ou les trous dans la raquette.

Attribution Fonctions <> Outils. Extrait d’un livrable CustUp.

3 - Intégrer la gouvernance au cœur de l’architecture

Un système d’information client ne se résume pas à un empilement de briques technologiques. Même la meilleure répartition des fonctions restera fragile sans un cadre de gouvernance clair.

La gouvernance, c’est l’ensemble des règles et des responsabilités qui garantissent que le système fonctionne dans la durée :

- Qui est responsable de la qualité et de la mise à jour des données ?

- Qui définit les segments prioritaires ?

- Qui valide un scénario d’orchestration avant son déploiement ?

Exemple de cartographie d’une Architecture IT Cible.

Intégrer la gouvernance au cœur de l’architecture, c’est aussi accepter que celle-ci soit évolutive. Une architecture cible n’est pas un schéma figé, mais une trajectoire. Elle doit permettre d’avancer étape par étape, en fonction du niveau de maturité et des contraintes du moment :

- Commencer par exploiter le CRM et un Data Warehouse léger.

- Basculer ensuite vers une CDP quand le volume et la complexité de données augmentent.

- Ajouter enfin une CEP pour orchestrer en temps réel des parcours clients plus avancés.

La gouvernance doit accompagner cette progression : définir les rôles, organiser les validations, instaurer des règles de qualité de données et faire en sorte que chaque équipe s’approprie sa part du système. C’est cette articulation entre vision idéale et pragmatisme opérationnel qui évite les “grands soirs technologiques” et permet de construire un SI client durable.

Un système d’information client n’est jamais figé. Il doit évoluer avec votre entreprise, vos objectifs et votre maturité en matière de données. Imaginer que l’on va “poser” une architecture définitive pour dix ans est une illusion. Les outils changent, les technologies progressent et surtout vos besoins métiers se transforment au fil du temps.

L’important est donc de construire une architecture qui soit évolutive et pragmatique. Cela signifie accepter que votre système passera par plusieurs étapes :

- Une PME peut très bien démarrer avec un CRM et une plateforme marketing reliés à un Data Warehouse léger.

- Quelques années plus tard, l’entreprise peut ajouter une CDP pour unifier ses données clients et gagner en autonomie marketing.

- Ensuite, une CEP peut venir compléter le dispositif, pour orchestrer les parcours multicanaux en temps quasi réel.

Chaque étape est une marche supplémentaire, adaptée au niveau de maturité et aux priorités du moment. Le rôle de l’architecture cible est justement de tracer cette trajectoire, de montrer où vous allez et comment y parvenir sans tout bouleverser d’un coup.

Anticiper les évolutions, c’est aussi penser la gouvernance dans la durée :

- Qui sera responsable de la qualité des données ?

- Comment éviter que des silos se reforment au fil du temps ?

- Comment faire en sorte que les équipes s’approprient les outils et que les nouvelles recrues puissent rapidement trouver leur place dans cet écosystème ?

Ces questions organisationnelles sont aussi importantes que les choix technologiques.

Enfin, il faut garder en tête que la technologie est un moyen, pas une fin. Le système d’information client n’a pas vocation à être “le plus moderne du marché”, mais à être le plus efficace pour vos objectifs.

CustUp vous accompagne dans la conception ou l’amélioration de votre Système d’information client

Cabinet de conseil opérationnel expert en Marketing Client et en Technologies Marketing (MarTech), CustUp accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur architecture data et technologique. Nous aidons à concevoir des systèmes d’information client cohérents, évolutifs et alignés sur vos objectifs métiers.

Nous intervenons tout au long de la réflexion et du déploiement :

- Clarification des objectifs CRM et marketing que le SI client doit servir.

- Analyse de l’existant : outils en place, flux de données, organisation et gouvernance.

- Formulation des besoins métiers et des cas d’usage, puis traduction en fonctionnalités cibles à couvrir.

- Conception de l’architecture cible : définition du rôle de chaque brique (CRM, CDP, CEP, Data Warehouse, outils métiers) et de leurs articulations.

- Validation de la trajectoire d’évolution : quelles briques conserver, remplacer ou faire évoluer, et dans quel ordre.

- Accompagnement à la sélection des solutions : cadrage du cahier des charges, construction des grilles d’évaluation, organisation des soutenances.

- AMOA sur le déploiement : pilotage opérationnel, coordination des acteurs et transfert de compétences à vos équipes.

Notre rôle : faire le pont entre vos besoins métiers (marketing, CRM, service client) et les technologies disponibles, pour bâtir un système d’information client qui serve réellement vos enjeux.

Échangeons sur votre projet de SI client !